UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland

Seit 2009 gilt die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) für Menschen mit Behinderung in Deutschland. Die zweite und dritte Prüfung für Deutschland fand am 29. und 30. August 2023 statt.

UN-Behindertenrechtskonvention: Deutschland wird regelmäßig von der UNO geprüft

Seit 2009 gilt die UN-Konvention für Menschen mit Behinderung in Deutschland. Das erste Staatenprüfverfahren fand 2015, das kombinierte zweite und dritte fand 2023 statt. In den Staatenprüfungsverfahren prüft der Ausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte von Menschen mit Behinderung in Genf die Einhaltung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in Deutschland. Hierzu muss die Bundesregierung von dem Ausschuss gestellte Fragen beantworten. Im Anschluss an den sogenannten „konstruktiven Dialog“ des Ausschusses mit der Bundesregierung, der zuletzt im August 2023 stattfand, verabschiedet der Ausschuss die „Abschließenden Bemerkungen“. In den „Abschließenden Bemerkungen“ steht, was Deutschland tun muss, um die UN-Behindertenkonvention umzusetzen.

Die „Abschließenden Bemerkungen“ des UN-Fachausschusses hier herunterladen.

Hier können Sie die „Abschließenden Bemerkungen" auf Deutsch herunterladen.

Den Staatenbericht der Bundesregierung in schwere und Leichter Sprache finden Sie hier:

- Zweiter und dritter Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen Ein Dokument des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS).

- 2. und 3. Staaten-Bericht von der Bundes-Republik Deutschland zu der Verabredung mit den Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen Ein Dokument in Leichter Sprache des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS).

- Maßnahmen der Bundesrepublik Deutschland zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen Im Mai 2023 hat Deutschland einen sogenannten Maßnahmenbericht veröffentlicht. Darin steht, was die Bundesregierung von 2019 bis 2023 zur Umsetzung der UN-BRK getan hat. Ein Dokument des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS).

- Wie Deutschland macht was in der Vereinbarung der Vereinten Nationen steht. Über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Zwischen September 2019 bis März 2023. Ein Dokument in Leichter Sprache vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS).

Auch die Zivilgesellschaft hat an dem konstruktiven Dialog teilgenommen und einen Parallelbericht vorgelegt. Am Parallelbericht haben die Bundesvereinigung Lebenshilfe und viele weitere Organisationen mitgearbeitet, die sich für Menschen mit Behinderung einsetzen.

- Menschenrechte Jetzt! Gemeinsamer Bericht der Zivilgesellschaft zum 2. und 3. Bericht der Bundesregierung zur Umsetzung der UN- Behindertenrechtskonvention durch Deutschland

- Menschenrechte Jetzt! Bericht in Leichter Sprache Bericht zur Umsetzung der UN- Behinderten-Rechts-Konvention vom Bündnis deutscher Nichtregierungsorganisationen

Und die Monitoring-Stelle zur UN-BRK beim Deutschen Institut für Menschenrechte hat einen Parallelbericht erstellt.

UN-BRK: Mehr Barrierefreiheit, mehr Schutz vor Diskriminierung und mehr Inklusion nötig

Seit der ersten Deutschen Staatenprüfung sind nun bereits acht Jahre vergangen. Es ist wichtig, dass Deutschland nun wieder vor den Vereinten Nationen Stellung beziehen musste – zu allen Dingen, die in Deutschland bei der Inklusion noch nicht gut funktionieren:

- Es fehlt an Barrierefreiheit,

- an einem guten Schutz vor Diskriminierung,

- an guten inklusiven Schulen

- und an einem inklusiven Arbeitsmarkt.

Menschen mit Behinderung haben noch lange nicht die gleichen Wahl-Möglichkeiten wie Menschen ohne Behinderung. Das gilt umso mehr, je schwerer die Beeinträchtigungen sind. Auch im Gesundheitswesen und in der Pflege ist noch sehr viel zu tun.

Stimmen zur UN-BRK

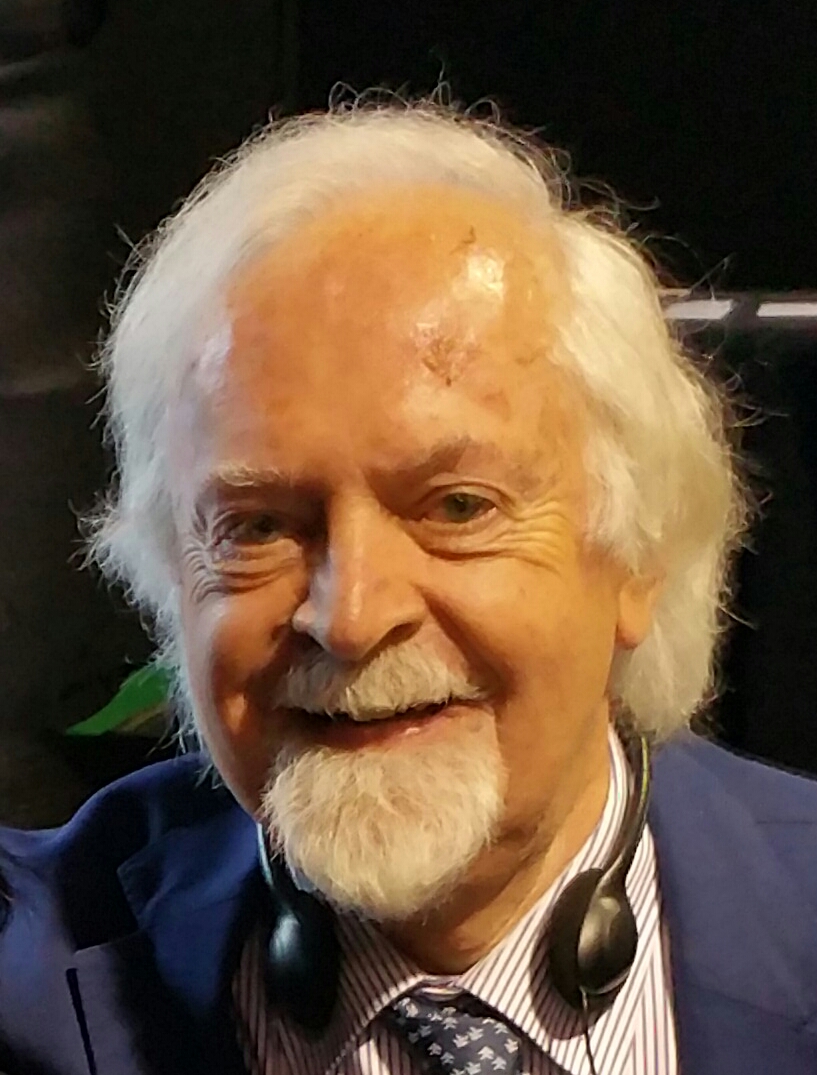

Joachim Busch

Joachim Busch ist Mitglied im Rat behinderter Menschen der Lebenshilfe, war früher Mitglied im Bundesvorstand und ist für die Lebenshilfe im Inklusionsbeirat. Er hat bereits bei der ersten Staatenprüfung in Genf teilgenommen und war auch am 29. August 2023 wieder einer von fünf Selbstvertreter*innen aus Deutschland, die zu dem UN-Fachausschuss sprechen durften.

Quelle: Behindertenbeauftragter/Matthias Köhler

„Für mich ist Selbstbestimmung sehr wichtig. So lebe ich mein Leben: Ich bin in Lübeck bei der DLRG aktiv und habe einen Schrebergarten. Ich wohne in einer eigenen Wohnung und unternehme eine Menge. Ich setze mich für die Rechte von Menschen mit Behinderung ein – auf Bundesebene und international. Bei den Staatenprüfungen war ich bisher jedes Mal in Genf dabei. Dort habe ich auch vor dem UN-Ausschuss und der Regierungsdelegation geredet. In der Delegation der Behindertenverbände bin ich auch der Einzige, der für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung spricht."

„Bei Inclusion International und Inclusion Europe ist das anders: Da sind wir viele und können uns gut austauschen. Es hilft, dass ich auch Englisch kann – so kann ich mich gut verständigen. Für mich ist die Behindertenrechtskonvention wichtig, weil sie Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung verbessern will. Und dafür sorgt, dass an alle gedacht wird.“

Klaus Lachwitz

Klaus Lachwitz war Bundesgeschäftsführer der Lebenshilfe, 2010 bis 2018 Präsident des Weltdachverbandes Inclusion International und 2014 bis 2021 Generalsekretär der International Disability Alliance (IDA), dem alle großen Behindertenorganisationen umfassenden Weltdachverband mit Beratungsfunktion bei den Vereinten Nationen. Seit 2011 ist er im Vorstand der IDA.

„Wenn man zurückblickt und vergleicht, welchen Stellenwert die Konvention heute hat – dann kann man feststellen, sie ist zwar nur in Teilen umgesetzt, aber angekommen. Das kann man schön am Begriff „Inklusion“ zeigen: Vor zehn Jahren war er in Deutschland noch ungebräuchlich. Heute dagegen verwendet die Politik diesen Begriff ganz selbstverständlich, um eine Gesellschaft zu beschreiben, in der alle Menschen gleichberechtigte Bürger sind.

International zeigt sich an der Person von Robert Martin aus Neuseeland, einem Mann mit geistiger Beeinträchtigung, die Veränderung: Er ist voll akzeptiertes Mitglied im UN-Ausschuss, dem 18 Experten der Behindertenbewegung aus aller Welt angehören. Darüber hinaus waren bei den Weltstaatenkonferenzen zu Beginn keine Menschen mit geistiger Behinderung dabei, heute werden Menschen mit geistiger Behinderung offiziell berufen, nehmen an den Round-Table-Gesprächen teil und sprechen zu den Repräsentanten der Staaten.

In der Umsetzung der Konvention hapert es allerdings noch ziemlich, vieles geht nur langsam voran. Weltweit geschaut gibt es riesige Unterschiede: In manchen Ländern in Asien und Südamerika stagniert die Entwicklung oder geht sogar zurück, in anderen Ländern geht es gut voran.“

„Mit Blick auf Deutschland kann man sagen, dass der UN-Ausschuss besonders die hohe Zahl an Sonderschulen und auch Werkstätten kritisiert hat, bei denen die Zahlen sogar weiter steigen. Beispielsweise gibt es in Irland einen höheren Anteil an Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, die hier kaum zu finden sind.

Besonders wichtig ist – gerade auch aus der Perspektive der Lebenshilfe – der Artikel 12, die Recht- und Handlungsfähigkeit aller Menschen. Der UN-Ausschuss hat dazu seinen ersten Kommentar geschrieben und die These aufgestellt: Wenn man Menschen die Rechts- und Handlungsfähigkeit abspricht, erkennt man auch nicht an, dass sie Selbstbestimmungsrechte haben und die Menschenrechte gleichberechtigt ausüben können. Der Artikel 12 ist zwar noch in keinem Land richtig umgesetzt, aber dennoch hat sich bei der Selbstbestimmung schon viel getan. Das sehen wir auch in Deutschland an der neuen Rolle der Selbstvertreter in der Lebenshilfe und auch in der Politik.“